<물리적 환경 구조화가 된 교실 배치>

물리적 환경 구조화

교실의 물리적 구조는 학습공간의 기본적인 토대를 확립하며 학생의 행동에 엄청난 영향을 미칠 수 있다(Duker & Rasing, 1989; Kozol, 1991).

자폐 아동들에게 물리적 구조는 한계를 알리고 참여를 촉진하기 위해 조직될 필요가 있다.

시각적 경계와 가구배열

활동에 대한 기대가 분명해지도록 가구를 배치하거나 개인적 과제, 소집단 과제, 학급 전체 과제를 할 수 있는 특정 영역들을 결정하여 구분할 필요가 있다.

이를 통해 해당 공간에서 무엇을 할 지에 대한 기대를 전달하고 적절한 행동을 지원하며 아동의 참여를 촉진시킬 수 있다.

공간이 제한되어 있다면, 다양한 교수형태에 맞도록 가구의 배열을 재조정한다.

학생들의 책상은 창문과 문을 등지는 방향으로 놓는다.

쓰레기통과 연필 깎기 등과 같이 공동으로 사용하는 물건들은 학생의 과제 이탈 행동을 막기 위해 책상에서 약간 떨어진 곳에 두는 것이 좋다.

컴퓨터는 화면 부분이 다른 학생들이 과제를 하는 영역에서 보이지 않는 방향으로 놓는 것이 좋다.

가구를 배치하고 과제 영역을 신중하게 배치함으로 학생들의 주의가 흩어지는 것을 방지하는 것이 필요하다.

시각적 처리에 강점을 지니는 자폐 아동들은 시각적 경계가 확립된 교실 환경에서 긍정적인 영향을 받을 수 있다.

통로의 경계선을 명확히 하고 색테이프나 카펫, 색 테이블보 등을 활용하여 경계를 정해 해당 활동을 어디에서 해야 하는지에 대한 정보를 제공할 수 있다.

영역을 시각적으로 나타내는 이런 물건들을 활용하면 공간이 어떻게 나누어지는지 자폐성 장애 아이들이 이해하는데 도움이 된다.

이렇게 물리적으로 구조화된 공간은 아동에게 분명한 기대를 제공하고, 상황과 관련된 단서에 집중시키며, 목적에 부합하는 의도된 행동을 증진시킨다.

또한 독립적 수행의 증가, 다른 사람을 관찰하는 능력의 향상, 사회적 상호작용의 증진, 예측 능력 향상 등과 같은 긍정적 영향을 미친다.

근접성과 관련된 선호, 요구 고려

공간을 나눌 때는 학생들의 근접성과 관련된 선호 및 요구를 고려해야 한다.

모든 사람들은 편안함을 느끼기 위해 충분한 공간이 필요하다.

어떤 학생은 특히 흥분하거나 좌절했을 때, 다른 누군가와 더 멀리 떨어져 있을수록 편안함을 느낀다.

교실 내의 경계를 정할 때, 교사는 학생들이 멀리 떨어져 있을 필요가 있는 활동들(개인과제)과 다른 학생들과 신체적으로 가까이 있어야 하는 활동들(집단활동)에 대해 생각해야 한다.

Wilczynski, Fusilier, Dubard, Elliott(2005)는 15세의 자폐스펙트럼 아동의 과제집중 행동이 어른과 가까이에 있을 때 감소한다고 했다.

Young, Simpson, Myles, Kamps(1997)는 전문보조원이 더 근접해 있을 때 초등학생들 세 중에 둘에게서 자기자극행동이 증가했다고 한다.

진정영역(안정영역)

교실에는 학생들이 안정을 유지하거나 이완할 수 있는 공간이 있어야 한다.

이러한 공간을 '진정영역(cool down area), 본거지(home base), 휴양지(vacation spot)' 등으로 다양하게 부르는데 교사는 학생을 해당 공간으로 가도록 안내하거나 필요한 경우 학생들이 스스로 선택하여 갈 수 있도록 한다.

진정영역은 수업환경이 아동을 당황하게 만들거나 행동 문제로 아동이 안정을 위할 필요가 있을 때 유용한 공간이다.

학생들은 반드시 그 공간을 활용할 수 있는 행동에는 어떤 것이 있는가는 물론 쉴 수 있는 시간이 필요함을 의미하는 지표들을 인식할 수 있도록 배워야 한다.

중요한 것은 과제나 활동을 회피하는 수단으로 가도록 해서는 안된다는 것이다.

진정영역은 타임아웃을 위한 장소나 과제를 회피하기 위한 장소가 아니라 과제에 대한 집중을 유지하는 데 필요한 조건을 제공하는 장소이어야 한다.

진정영역에는 아동의 특성에 따라 이완을 촉진시킬 수 있는 물건을 둘 수 있으며 지속적으로 과제를 수행할 수도 있다.

진정 영역의 설정 역시 시각적 경계를 명확히 하는 것이 효과적이다.

시각단서

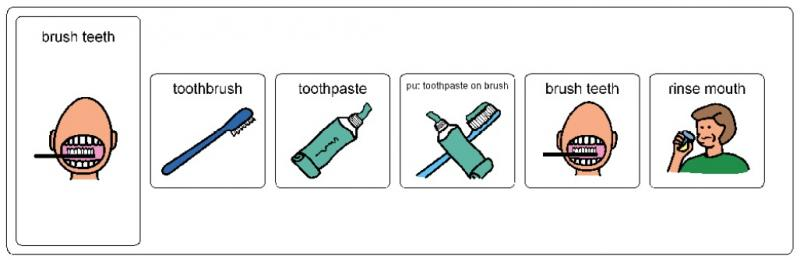

사전에 훈련을 받지 않아도 '과제를 해라'와 같은 지시가 무엇을 의미하는지 아는 자폐성 장애 학생들은 거의 없다.

각각의 유형의 활동에 대한 개별적인 일과를 학생들에게 직접 가르치고 나서 함께 연결시킬 필요가 있다.

이때 시각단서(visual cues, 물건들, 기호들, 글이 적혀 있는 라벨 등)를 사용하면 큰 도움이 된다(MacDuff, Krantz, & McClannahan, 1993).

시각단서는 시각적 그림이나 사진을 의사소통과 언어 이해를 돕는 교수적 촉진으로 사용하거나, 조직적인 기술을 돕거나, 자기관리 향상을 위한 환경적인 촉진으로 사용하는 것을 말한다(차지숙, 방명애, 장역방, 2016).

시각단서는 학생 스스로가 행동을 안내하기 위해 독립적으로 자작할 수 있는 선행자극으로 사용되기 때문에 스스로 자신의 행동을 조절하도록 촉진하며 교육에 사용되는 많은 단서 중에서도 특히 인식이 더 잘되기 때문에 효과적이라고 알려져 있다.

<이닦기 기술에서 기대되는 행동>

시간 구조화

공간적 지원과 더불어 중요한 환경 지원은 시간을 구조화하는 것이다.

청각적 정보를 이해하는 데 어려움을 갖는 자폐성 장애 아동에게 시간 개념이 담긴 청각정보(예: 5분만 더 하자, 이거 먼저 하고 나중에 하자.)는 아동의 수행에 혼란을 초래할 수 있다.

시간의 구조화 확립

시간구조(temporal structure)는 시간이 어떻게 사용되는지를 말한다.

자폐성장애 학생은 신경학적인 어려움을 가질 수 있는데 이는 사건의 순서를 예견하는 것에 어려움을 초래하며 이로 인해 일상적으로 발생하는 것에서 벗어나면 불안을 느낄 수 있다(Streingard, Zimnitzky, DeMaso, Bauman, & Bucci, 1997).

예상할 수 있는 일과를 확립하는 것은 심리적 불편을 일부 완화시켜줄 수 있고 학생들이 과제 수행에 더 집중할 수 있도록 해 준다.

설정된 일정에서 벗어나는 일은 언제나 있을 수 있으나 교사들은 예측할 수 있는 일과부터 시작해야 하고(Rogers, 1999), 점차 일탈의 필요성에 대한 이해를 가르쳐야 한다.

시간의 구조화는 활동에 걸리는 시간, 활동의 변화, 활동에 대한 묘사 방법, 활동의 시작 및 종료 시기, 전환을 알리는 신호 등을 제공한다.

활동에 걸리는 시간

동일한 학급에서도 학생들의 연령과 능력의 다양성으로 인해 집단 활동 시간을 관리하는 것은 어려운 일이 될 수 있다.

학생을 자신의 능력에 상응하는 활동에 참여시키는 방법을 고려하는데 들이는 노력은 관리가 필요한 문제 행동을 감소시켜 주기 때문에 가치 있다.

하나의 활동에 시간이 얼마나 할당되어야 하는가를 계획 할 때에는 활동이 요구하는 것은 물론 학생의 능력과 특성을 신중하게 고려해야 한다.

시간의 현명한 활용은 활동들이 성공적인 분위기에서 종결되어야 함을 말하는데 이는 어떤 학생들은 집단 활동을 마치기 위해 남아 있을 수 있고 어떤 학생은 개인 과제를 위해 자신의 자리로 돌아갈 수 있음을 의미한다.

이와 마찬가지로 어떤 학생은 과제를 완수하고 다른 과제로 전환하는데 추가 시간을 필요로 할 것이다.

즉, 학생의 능력과 특성을 파악하여 과제를 제공할 때 집단활동과 개인 활동의 적절한 시간적인 분배를 고려해야 한다.

활동의 변화

'후식을 먹으려면 먼저 채소를 먹어라'라는 것처럼 '할머니의 법칙(Grandma`s Law)'라고도 하는 프리맥 원리는 활동들을 신중하게 순서화할 것을 권고한다.

이것은 비선호활동 후 선호활동을 강화제로 사용하는 원리로 학생들의 동기부여에 도움이 되는 원리이다.

높은 수준의 에너지와 노력을 요구하는 활동 다음에는 더 적은 에너지와 노력을 요구하는 활동이 따라올 필요가 있다 수동적인 참여를 포함하는 활동은 능동적인 참여를 요구하는 활동들의 중간에 배치한다.

쉬운 과제와 어려운 과제를 섞어 놓는 것은 자폐성 장애 학생들에게도 문제행동을 감소시키고 참여를 증진시키는 것으로 나타났다(Dunlap, 1984; Ebanks & Fischer, 2003).

특히 운동기능의 활동이 적절한 행동을 촉진할 수 있음을 보여주는 신경학적 연구(Kern, Koegel, & Kern, Koegel, Dyer, Blew, & Fenton, 1982)를 고려해 볼 때, 학생들은 활동을 하는 동안 혹은 활동과 활동 사이에 허가된 운동을 하는 것이 다음 활동의 참여를 증진시키는데 도움이 된다.

과제를 완수하고자 하는 동기는 행동타성의 활용을 통해 촉진될 수 있다.

행동타성(Behavioral Momentum)에서 학생은 빠르고 쉽게 해결할 수 있는 과제 몇 가지를 더 어렵거나 덜 좋아하는 과제를 도입하기 전에 완수하게 된다(Davis, Brady, Williams, & Hamilton, 1992).

먼저 한 과제들을 성공적으로 완수함으로 학생이 타성을 확립할 것으로 기대되며, 더 어렵거나 덜 좋아하는 과제를 시도하는데 저항을 덜 하게 된다.

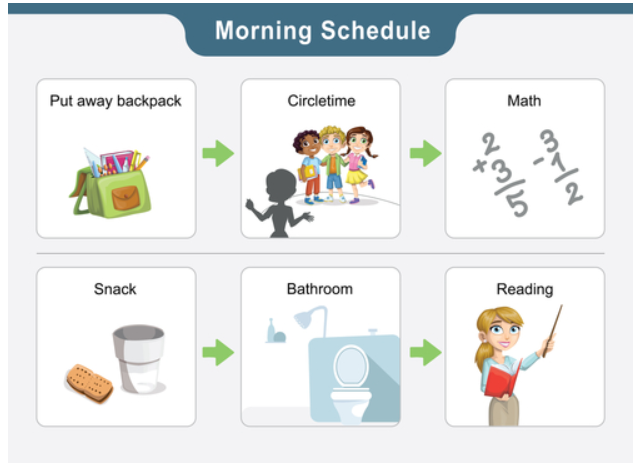

시각스케줄(시각적 일과표)

시각적 일과표는 대표적인 시각적 지원이다.

시각 스케줄은 자폐성 장애 학생을 위한 핵심 교수 전략 중 하나로써 정보처리특성에 부합하는 전략이다.

앞으로 할 일이나 활동의 변화에 대한 시각적 단서를 제공하여 예측가능성을 향상시킴으로 학생들이 순서들이 순서에 따라 활동에 참여하는 것을 돕는다.

또한 학생들이 사건 예측을 통해 불안감을 감소시킬 수 있고, 학생들이 자신의 일과를 보고 강화적인 활동이 언제 일어날 것인지를 알게 되어 변화에 쉽게 적응할 수 있게 한다고 보고되었다(편도원, 곽승철, 2008).

시각적 일과표는 아동의 독립성을 향상시키고 교사의 지속적인 감독과 지원에 대한 요구를 줄여 줄 수 있다.

이것을 통해 아동은 해당 일의 활동을 순서에 맞게 진행할 수 있고 시간 구조와 환경적 배열을 이해할 수 있다.

시각적 일과표에서 제시되는 상징의 유형은 다양하다.

낮은 수준인 몸짓에서부터 실제 크기의 사물, 소형 모형 사물, 사진, 컬러 그림, 흑백 선 그림, 단어, 문장, 구절, 수화 아이콘의 높은 수준까지 시각적 표상의 수준은 다양하므로 아동의 상징 이해 수준에 맞게 적용해야 한다.

물건일정(Object Schedule)은 활동의 일부인 물건들이 순서대로 놓인 것이다.

예를 들어 식사활동을 나타내기 위해 포크가 사용될 수 있고 그 뒤에 칫솔, 연필, 운동화를 제공하여 일정을 제시한다.

시각적 일과표는 구조를 제공하며 프리맥 원리가 적용될 수 있고 시간에 관한 교수가 가능하며 예측과 선택을 학습할 수 있다. 또한 독립심을 증진시킬 수 있고 일과와 관련한 담화를 강화할 수 있다.

시각적 일정표는 학생들의 선호와 특성에 따라 여러가지 형태로 제공되어야 한다.

출처 applied behavior analysis

시작하기와 끝내기 지도

교사들은 보조도구를 활용하여 활동이 끝났음을 학생들에게 알려줄 수 있다(Newman et al., 1995).

이 때 타이머와 같은 보조도구를 활용해서 알려줄 수 있는데 눈으로 볼 수 있는 타이머는 소리만 들을 수 있는 타이머보다 더 유용할 것이다.

시각적 타이머 외에 활동이 종료됨을 보여주는 예로 융판에서 해당 활동의 문자를 떼는 것, 해당 활동 그림을 떼는 것, '끝'이라고 표시된 상자에 일정표를 넣는 것 등을 들 수 있다.

교사들은 하나의 활동이 종료되었음을 알려주는 반복적인 일과(종소리, 노래하기 등)를 활용할 수 도 있다.

전환(Transition)

전환은 하나의 활동에서 다음 활동으로 옮겨가는 것이 포함되는데, 자폐성 장애 학생들은 전환하는 것에 어려움을 보인다.

그래서 교사는 곧 있게 될 전환에 대해 학생들에게 미리 알려줄 필요가 있다.

전환을 알리는 신호('5분'이라고 쓰인 카드를 들며 "5분 남았어요."라고 말하기, 시간 타이머에 맞추고 알려주기 등)를 통한 예측가능성이 일관성보다 일어나는 변화에 덜 당황한다는 주장이 있다.

하나의 활동에서 다음 활동으로의 이동은 시각적 일정표를 통해 촉진될 수 있다.

학생이 자신의 일정을 체크하고 다음 상징(혹은 물건, 그림이나 단어)에 '과제'라고 표시된 것을 보았을 때, 학생은 자신이 과제를 하는 곳으로 지정된 학급 내의 영역으로 그 상징을 가지고 간다.

상징물을 가지고 간다는 것을 다음에 해야 할 것을 기억하게 하고 전환을 촉진하는 데 있어 유용한 수단이 될 수 있다.

시각적, 구체적 체제

교수에 시각적 요소를 추가하는 것을 시각단서 교수(visually cued instruction)(Quill, 1997, p. 703)라고 한다.

시각단서 교수는 적절한 자극들, 정보의 조직, 개념 및 기대에 대한 이해 등에 주의를 집중하도록 촉진할 수 있다.

자폐성 장애인의 그림체계 사용은 1980년대에 소개되었으며, 상징의 정적인 특성과 자폐성 장애인의 시각적 처리과정에 대한 상대적인 강점으로 인해 적합한 것으로 여겨진다(Nrc, 2001; Wetherby & Prizant, 2000).

교실에서의 규칙들은 그림으로 묘사될 수 있고 상징이나 그림을 동반할 수 있다.

구어 능력에 한계가 있는 학생들에게 그 날의 활동들을 종이에 제시하여 학생이 끝낸 활동에 동그라미로 표시하게 할 수 있다.

학생이 시각적 상징에 반응하기 시작하며 다른 사람들에 대한 의존을 줄이고 일반화를 시작할 수 있게 된다(Wacker & Berg, 1983).

'먼저 그리고 나중에' 시각자료는 학생에게 선호하는 활동을 시작하기 전에 완수해야 할 것이 무엇인지 보여준다.

출처 applied behavior analysis

시각자료들로 인해 향상된 것에 더해 교수에서 사용되는 언어는 가능한 구체적이어야 한다(Schpler et al., 1995).

예를 들어, 활동을 시작할 시간이 되면 교사는 "시작하자."라는 말보다는 "앉아서 파란색 공책을 꺼내라."라고 해야 한다.

지시를 할 때 필요한 단어만 사용하고 주의를 흐트리는 말은 지양해야 한다.

얼굴표정, 목소리의 높낮이, 몸짓, 모델, 시각적 촉구 등을 활용하여 구어 지시를 분명하게 할 수 있다(Quill, 1998).

사회적 환경 구조화

자폐성 장애 학생은 사회적 의사소통의 한으로 교수학습활동에서 적극적인 사회적 참여를 하는 데 어려움을 보인다.

따라서 자폐성 장애 학생의 사회적 참여를 위해 아동의 사회적 지원자인 교사와 또래의 역할이 중요하다.

교사의 역할

자폐성 장애 학생의 사회적 상호작용을 돕기 위해 교사는 반응적 상호작용자가 되어야 한다.

반응적 상호작용이란 아동의 상호작용 주도를 촉하며 반응하는 것을 말한다.

교사는 자폐성 장애 아동과의 균형적인 상호작용을 이끄는 반응적 상호작용자로서 좋은 사회적 지원자가 될 수 있다.

사회적 의사소통이 요구되는 교수학습활동 상황에서 아동이 상호작용의 반응과 주도를 균형있게 할 수 있도록 교사는 반응적 상호작용 전략을 활용할 수 있다.

교사가 활용할 수 있는 반응적 상호작용 전략으로는 의사소통의 차례 주고받기, 아동의 의사소통에 반응하기, 아동의 목표 수준에서 대화하기, 아동의 행동 반영해주기, 아동의 주도에 따르기, 아동의 의사소통 확장하기, 아동의 활동 확장하기 등을 들 수 있다.

또래의 배치

많은 자폐성 장애 학생들은 사회화를 위하여 일반학급에서 생활하고 있다.

또래 관계는 사회적 발달에 중요한 역할을 한다.

또래의 수용은 사회적 능력의 제한이 있는 자폐성 장애 학생의 고립 또는 거절을 줄여 준다.

교사들은 일반학급에 배치되어 있다는 것으로 자동적인 사회화가 될 것으로 기대해서는 안 된다(Sontag, 1997).

또래들은 반응적 또래로서 교사의 지도와 감독을 받아야 한다.

학급 내 또래들은 자폐성 장애 학생들의 사회화를 위한 동반자로 훈련받아야 하고, 그들을 돕는 전략을 연습할 기회를 가져야 한다.

또래 상호작용의 기회를 제공하기 위해 또래 모델링, 또래교수, 또래 놀이 친구, 또래 네트워크 등의 다양한 또래 활용 전략이 적용될 수 있다.

대부분의 경우 또래들은 눈맞춤하기, 놀이 활동하기, 대화 시작하기, 도움 제공하기, 요청하기, 사회적 상호작용의 주제 유지하기, 사회적 상호작용의 내용 확장하기, 감정 보여주기에 관한 일을 한다(Utley & Mortweet, 1997).

시각적 스케줄 활용이 자폐성 장애 초등학생의 수업참여행동에 미치는 효과, 박철현, 최진혁, 2019

자폐스펙트럼장애 학생 교육의 실제, 신현기, 이성봉, 이병혁, 이경면, 김은경 옮김, 시그마프레스

자폐스펙트럼장애 학생 교육의 실제

자폐스펙트럼장애에 관한 일반적인 인식이 확대되면서 지속적인 연구와 더불어 자폐스펙트럼장애로 판별되는 학생들이 많이 늘고 있다. 이 책은 연구에 근거한 체계적인 접근법을 제시하고 초

www.aladin.co.kr

김남진 KORSET 특수교육학 2

특수교원임용시험에 대비하기 위한 기본서이다. 기본 개념에 대한 충분한 설명을 포함시켰다. 특수교육학에서 사용되고 있는 다양한 개념과 용어들을 비교할 수 있도록 함으로써 자기주도적

www.aladin.co.kr

'특수교육이론' 카테고리의 다른 글

| 학교 차원의 긍정적 행동지원-정의, 연속적 행동지원 체계 개념 (0) | 2024.05.27 |

|---|---|

| 작동적 조건화에 기초한 학습방법-강화, 소거, 벌 등 (0) | 2024.05.27 |

| 행동 측정 1 - 행동측정 가능 범주와 사건기록법, 통제제시기록법, 지속시간기록법 (0) | 2024.05.27 |

| 비연속시행훈련(DTT): 개념, 구성요소 5가지, 절차 (0) | 2024.05.27 |

| 긍정적 행동지원(PBS)의 개념, 주요 요소 8가지, 실행 절차와 지원 (0) | 2024.05.27 |